Was macht eine gute Alkoholklinik aus?

Als Betroffener will man einfach nur so schnell wie möglich Hilfe. Man schaut im Internet nach einer Klinik am bevorzugten Standort und macht sich gar keine Gedanken, was einen tatsächlich erwartet. "Die werden das schon richtig machen". Die Enttäuschung kommt dann erst, wenn man aufgenommen ist und ein Wechsel der Klinik nicht mehr möglich ist.

Deshalb wollen wir Ihnen hier ein paar Kriterien an die Hand geben, worauf Sie achten sollen. Das ist natürlich von Fall zu Fall, von Person zu Person unterschiedlich. Sind Sie gesetzlich versichert? Dann bleibt Ihnen oft keine große Auswahl. Es gibt aber gute Anhaltspunkte, um sich vor bösen Überraschungen zu schützen.

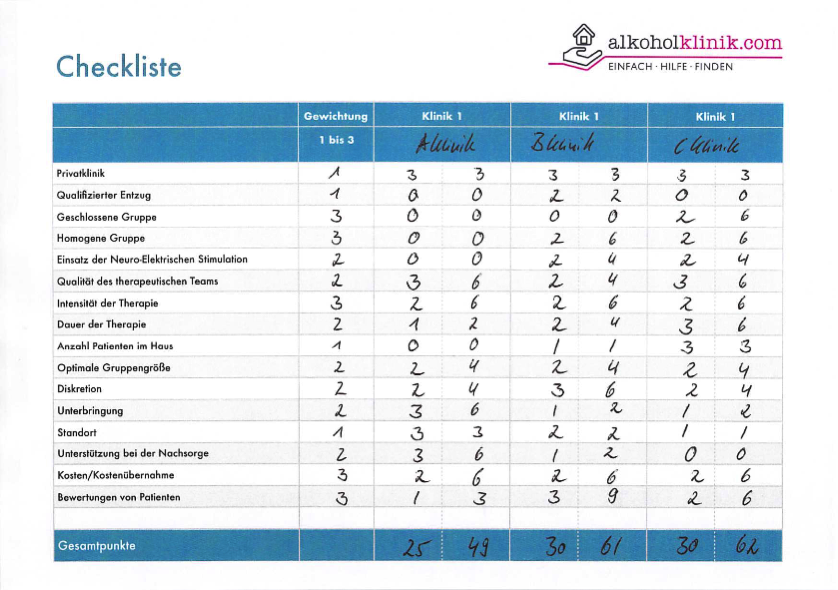

Drucken Sie die Checkliste aus und vergleichen Sie die Kliniken, die Sie für sich in die engere Wahl genommen haben.

Gesetzliches Krankenhaus oder Privatklinik?

Gleichgültig ob Sie gesetzlich versichert sind oder privat, wenn Sie sich entschlossen haben, Ihren Alkoholkonsum zu beenden, dann sollten Sie folgendes wissen:

Grundsätzlich unterscheiden müssen Sie zwischen der „Entgiftung“ und der „Entwöhnung“. Auch wenn das auf den ersten Blick ähnlich oder auch unverständlich klingt, das sind die offiziellen Bezeichnungen. Mit „Entgiftung“ ist der reine, im Wesentlichen körperliche Entzug gemeint. Mit „Entwöhnung“ die sich anschließende, meist länger dauernde, psychotherapeutische Behandlung. Beides zusammen können Sie meist nicht in einer einzigen Einrichtung machen.

Im Bereich der Gesetzlichen Krankenversicherung findet die „Entgiftung“ meist in der geschlossenen Abteilung eines Krankenhauses statt und dauert zwischen fünf und vierzehn Tagen. Dabei werden Sie mit Medikamenten behandelt, die einen Krampfanfall oder ein Delir verhindern sollen. Zusätzlich werden die Entzugserscheinungen mit Schmerzmitteln reduziert. Meist werden Sie nach ungefähr einer Woche entlassen. Sie fühlen sich oft richtig gut.

Diese Behandlung zahlt die Krankenkasse.

Doch ohne eine „Entwöhnung“, also eine psychotherapeutische Behandlung, in der Sie lernen, warum Sie trinken und welche Strategien Sie einsetzen können, um abstinent zu bleiben, hat der Alkohol Sie schnell wieder im Griff. Nur wenn in der Entwöhnung auch die psychischen und sozialen Aspekte der Krankheit behandelt werden, ist der Rückfall nicht vorprogrammiert.

Für die Kosten der „Entwöhnung“ kommt der Rentenversicherer auf, weil das eine sogenannte medizinische Rehabilitationsbehandlung ist. Mit dieser Behandlung soll verhindert werden, dass Sie dauerhaft arbeitsunfähig werden, also eine Rente beziehen. Deshalb ist der Rentenversicherer zuständig. Nur wenn der Rentenversicherer nicht zuständig ist, zahlt die Krankenkasse. Die Entwöhnungs-Behandlung muss daher beim Rentenversicherer beantragt werden. Sie dauert in der Regel deutlich länger als die „Entgiftung“, zwischen sechs Wochen und drei Monaten.

Als Privatversicherter oder als Selbstzahler können Sie auch eine Privatklinik wählen. Wenn die Einrichtung einen Akutklinik-Status hat, können Sie dort Entgiftung und Entwöhnung zusammenhängend in einer Einrichtung machen. Das vergrößert die Chancen auf Erfolg enorm, da viele Patienten in der Wartezeit nach der Entgiftung bereits wieder rückfällig werden.

Qualifizierter Entzug

Weil in der Suchtbehandlung zwischen dem körperlichen Entzug (Entgiftung) und dem psychischen Entzug (Entwöhnung) unterschieden wird und auch die Kostenträger unterschiedlich sind, machen Kliniken sehr häufig entweder das eine oder das andere. Der Patient geht im Allgemeinen zuerst in eine (meist geschlossene) Abteilung eines Krankenhauses zur Entgiftung und danach in eine Reha-Einrichtung zur Entwöhnung. Es müssen also zwei unterschiedliche Einrichtungen kontaktiert und abgestimmt werden. In vielen Fällen ist ein nahtloser Übergang nicht möglich, zwischen dem Ende der „Entgiftung“ und dem Aufnahmetermin zur „Entwöhnung“ liegen manchmal Wochen. Kein Wunder, dass in dieser kritischen Phase viele Patienten wieder rückfällig werden.

Bei privaten Kliniken hat man diesen Nachteil oft nicht. Private Akutkliniken bieten Entgiftung und Entwöhnung unter einem Dach an, mit nahtlosem Übergang im Rahmen einer Kurzzeittherapie, einem sogenannten „Qualifizierten Entzug“.

Die qualifizierte Entgiftungsbehandlung beinhaltet eine vertiefte Auseinandersetzung mit den Gründen für den Suchtmittelkonsum in engmaschigen Einzel- und Gruppentherapien sowie täglichen ärztlichen Gesprächen. Sie dient also neben dem Erreichen der Suchtmittelfreiheit auch dazu, dass eine weitere Verfestigung des Alkoholkonsums verhindert wird. Da die qualifizierte Entgiftungsbehandlung neben der ärztlichen Behandlung und Betreuung einen Schwerpunkt auch auf die individuellen, sozialen und beruflichen Lebensbereiche legt, geht es am Ende auch um eine gute Überleitung in eine sinnvolle ambulante Nachsorge.

Die meisten Kliniken bieten einen drei- bis vier-wöchigen Qualifizierten Entzug an. In vielen Fällen reicht dieser Zeitraum. Durch die Intensität der Behandlung ist oft eine länger dauernde Entwöhnungsbehandlung nicht erforderlich. Ein Plus vor allem für Patienten, die aufgrund ihrer beruflichen oder privaten Situation nur eine Zeitspanne von der Dauer eines Urlaubes zur Verfügung haben.

Geschlossene Gruppe versus Rotierendes System

Die allermeisten Kliniken haben ein rotierendes System. Sie können dadurch jederzeit neue Patienten aufnehmen, die dann als neues Mitglied in eine bestehende Gruppe integriert werden. Für Sie als Patient reduziert sich dadurch die Wartezeit auf einen Therapieplatz.

Allerdings ist diese Therapieform ungeeignet, wenn nach einem 12-Schritte-Programm oder einem ähnlichen Stufen-Konzept therapiert wird. Ein willkürlicher Therapieeinstieg ist hier eher von Nachteil.

Einige Kliniken bieten sogenannte geschlossene Gruppen an. Dort beginnen alle Patienten an einem gemeinsamen Starttag, die Therapie endet ebenso für alle Patienten am gleichen Tag. Auf der einen Seite kann das manchmal zu Wartezeiten führen und wenn Sie ganz schnell einen Therapieplatz suchen, dann ist das eher ein Nachteil.

Auf der anderen Seite gibt es erhebliche Vorteile dieses Konzeptes der geschlossenen Gruppe. Alle Patienten beginnen am gleichen Tag. Der Therapieablauf verläuft schrittweise und jeder Patient ist auf dem gleichen Stand. Die Gruppe baut ein intensives Vertrauensverhältnis auf und der Einzelne traut sich eher, sich zu öffnen. Es kommt keine Unruhe durch Verabschiedungen und Begrüßungen neuer Patienten auf.

Alle Experten sind sich einig, dass diese Form der Gruppentherapie sinnvoll, wenn nicht sogar notwendig ist, speziell bei Kurzzeittherapien bis vier Wochen.

Homogenität der Gruppe

In psychiatrischen Einrichtungen werden Patienten mit den unterschiedlichsten psychischen Erkrankungen behandelt.

In reinen Suchtkliniken hat man sich auf die Behandlung von Suchterkrankungen spezialisiert. Hier dreht sich alles um das Thema Sucht.

Noch fokussierter sind reine Alkoholkliniken. Hier werden ausschließlich Patienten mit der Hauptdiagnose einer Abhängigkeit von Alkohol behandelt.

Dort sitzen Sie nicht mit Abhängigen von illegalen Drogen in einer Gruppe. Der Therapieverlauf von Alkoholikern unterscheidet sich meist erheblich von dem eines Heroin- oder Kokainsüchtigen.

Eine homogene Gruppe von Patienten mit der gleichen Problematik bietet mehr Sicherheit. Sie fühlen sich besser verstanden und öffnen sich leichter, was für den Genesungsprozess von Vorteil ist.

Hilfsmittel bei der Entgiftung

Alkoholismus ist eine Erkrankung, bei der die Botenstoffe im Gehirn und das Belohnungssystem eine entscheidende Rolle spielen. Im Entzug, in der Entgiftungsphase, fehlen plötzlich die Botenstoffe, die beim Alkoholkonsum für das Belohnungssystem eine wichtige Rolle spielen. Durch dieses plötzliche Fehlen entstehen die Entzugserscheinungen, die Schmerzen, die Depressionen, das Unwohlsein, der starke Suchtdruck. Dadurch wird der Entzug zur Qual.

Üblicherweise versuchen die Ärzte die Entzugserscheinungen durch Medikamente zu lindern. Damit bekommt man die körperlichen Symptome meistens in den Griff.

Um aber den berüchtigten Suchtdruck zu minimieren, setzen spezialisierte Suchtkliniken mittlerweile auf die Methode der Neuro-Elektrischen Stimulation, ein Verfahren zur Stimulierung der Glücksbotenstoffe im Gehirn. Dadurch kann der Entgiftungsprozess stark verkürzt werden, teilweise sogar ohne Medikamente. Kliniken, die dieses Verfahren einsetzen, können intensiver und früher mit den Patienten arbeiten. Der gesamte Entzugsprozess verkürzt sich.

Qualität des therapeutischen Teams

Wie gut die Qualität der Therapeuten ist, lässt sich im Vorfeld schlecht beurteilen. Gute Privatkliniken stellen ihr Team so auf, dass die verschiedensten Fachrichtungen abgedeckt sind. (Verhaltenstherapeutisch, systemisch, familientherapeutisch etc.)

Erwarten Sie eine fundierte Ausbildung (Diplom Psychologen, Diplom Sozialpädagogen, psychologische Psychotherapeuten, Suchtmediziner etc.) und entsprechende Berufserfahrung. Seriöse Kliniken publizieren die Ausbildung ihres Teams auf der Webseite.

Intensität der Therapie

Eine weitere Frage ist, wie intensiv der Kontakt zu Ihrem Therapeuten während eines „Qualifizierten Entzuges“ ist. Drei bis vier Mal pro Woche Einzeltherapie ist eine vernünftige Rate. Damit der Therapeut sich auch intensiv um Ihre Person kümmern kann, sollte er nicht zu viele Patienten gleichzeitig betreuen. In manchen Kliniken betreut ein Therapeut mehr als zehn Patienten zur selben Zeit, in anderen sind es maximal drei bis vier. Entsprechend entspannter, fokussierter und intensiver kann die Therapiearbeit sein.

Dazu kommt tägliche Gruppenarbeit, die für die meisten Patienten fast wertvoller ist, als das Einzelgespräch. Von den Erfahrungen und Lebensgeschichten der Mitpatienten lassen sich wertvolle Rückschlüsse auf das eigene Gefühlsleben ziehen.

Fragen Sie danach, wie häufig Einzel- und Gruppentherapie stattfinden. Und bestehen Sie darauf, dass Ihr Einzeltherapeut nicht während der Therapiephase wechselt.

Dauer der Therapie

Für den Behandlungserfolg ist die Dauer einer Therapie nicht signifikant ausschlaggebend. Wichtig sind vielmehr die möglichst beschwerdefreie Abwicklung des Entzuges und die möglichst intensive psychotherapeutische Einwirkung während der „Entwöhnung“.

Es gibt keinen Nachweis, dass eine mehrmonatige Langzeittherapie größere Erfolgsaussichten hat als drei- bis vierwöchige Therapiezeiträume.

Anzahl Patienten im Haus

Neben den bereits erwähnten Faktoren (gleichzeitiger Beginn, beschwerdefreier Entzug, intensive Entwöhnung) bestimmt natürlich die Größe des Hauses und damit die Anzahl Ihrer Mitpatienten letztendlich die vorherrschende Atmosphäre.

Man kann sagen: je kleiner die Klinik und je weniger Patienten desto persönlicher, individueller und sogar „familiärer“ ist die Atmosphäre. Selbst wer Anonymität sucht und meint, in einer großen Klinik mit mehreren Hundert Betten besser aufgehoben zu sein, kann sich irren. Wer lieber persönliche Ansprache, eine familiäre Atmosphäre und eine intensive Therapie schätzt, sollte sich eine Klinik mit weniger Betten suchen.

Optimale Gruppengröße

Jede Gruppentherapie benötigt eine optimale Größe und die liegt, laut Experten, bei acht bis vierzehn Personen. Je mehr Patienten, desto vielfältiger sind die einzelnen Problemfelder und desto größer ist der Lernerfolg, den man durch die Schicksale und Gespräche der Mitpatienten erfährt. Ist die Gruppe allerdings zu groß, dann wird es schnell unpersönlich und für Sie wenig ergiebig. Der Gesprächsanteil pro Stunde, der Ihnen gewidmet ist, reduziert sich dann schnell. Ein individuelles Eingehen auf Sie als Person ist dann nur noch schwer möglich. Und sicher wollen Sie nicht nach „Schema F“ behandelt werden. Fragen Sie also in der Klinik, wie groß die maximale Gruppengröße ist.

Diskretion

Indiskretion kommt in der Regel nie durch das Personal zustande, sondern fast immer durch Mitpatienten. Wichtig ist daher, wie viele Patienten Sie während Ihres Aufenthaltes in der Klinik zu Gesicht bekommen. Weniger ist da manchmal mehr. In manchen Kliniken ist die Gruppengröße auf maximal 12 begrenzt. Bei dieser Patientenzahl kann in kurzer Zeit ein wirkliches Vertrauensverhältnis unter den Patienten entwickelt werden. Kennt man die Geschichte der Mitpatienten und kennen die Mitpatienten die eigene Geschichte, dann bleibt Indiskretion wie von selber aus.

Der Schutz des Einzelnen und der Gruppe haben dann höchste Priorität.

Unterbringung

Die Zeiten von Mehrbettzimmern in der Therapie sind zum Glück fast so gut wie vorbei. Die intensive Therapie verlangt immer die Möglichkeit eines Rückzugs in die „eigenen vier Wände“. Ein Einzelzimmer muss heute eine Selbstverständlichkeit sein. Bei mehrwöchigen Aufenthalten muss auch die Zimmergröße entsprechend großzügig sein.

Auch eine nette Umgebung, ein schöner Blick in die Natur, eine ansprechende Landschaft können den Aufenthalt um ein Vielfaches verschönern und erfolgreicher machen.

Standort

Die meisten Kliniken liegen in einer landschaftlich schönen Gegend. Manche Menschen bevorzugen eine Klinik weit weg von Ihrem Wohnort und Alltag, andere wiederum möchten eine kurze Anreise und die Möglichkeit, jederzeit von Freunden und Verwandten besucht werden zu können. Bei einem mehrwöchigen Aufenthalt spielen allerdings An- und Abreise eine eher untergeordnete Rolle. Entscheiden Sie eher danach, ob die Klinik bzw. die Zimmer einen schönen Ausblick bieten und gut in die Natur eingebettet sind.

Nachsorge

Ein qualifizierter Entzug kann immer nur der Anstoß zum Beginn eines abstinenten Lebens sein. Wieder Zuhause und weg vom geschützten Umfeld der Klinik lauern viele Gefahren für einen Rückfall. Deshalb ist es gerade in den ersten Monaten wichtig, den Klinikaufenthalt mit einer ambulanten Therapie fortzusetzen. Eine gute Klinik hat ein entsprechendes Therapeuten-Netzwerk und sucht mit Ihnen gemeinsam bereits während des Klinikaufenthaltes den Kontakt zu einem passenden Therapeuten in der Nähe des Wohnortes.

Kosten/Kostenübernahme

Bei den Kosten sollten Sie zuerst die Übernahme durch die Krankenkassen klären. Nur bei eingetragenen Privatkliniken nach §30 GewO haben Sie überhaupt die Chance, die Kosten von der privaten Krankenversicherung erstattet zu bekommen.

Gesetzlich Versicherte haben die Möglichkeit, die Kosten für den Aufenthalt in einem Regelkrankenhaus von ihrer Krankenkasse bezahlt zu bekommen. Die gesetzliche Krankenversicherung zahlt allerdings ausschließlich die „Entgiftung“ in einem Krankenhaus. Die „Entwöhnung“ wird als Rehabilitationsbehandlung von den Rentenversicherern übernommen. Wer diese Trennung und die lange Therapiezeit nicht möchte, kann selbstverständlich auch jede Privatklinik wählen, muss für die Kosten aber selbst aufkommen.

Es gibt auch Einrichtungen von privaten Trägern, die keine Konzession für eine Privatklinik besitzen. Solche Anbieter haben oft auch ein sehr individuelles und gutes Angebot und sind durchaus einen Blick wert.

Bei Privatkliniken müssen Sie mit Tagessätzen von 450 bis 800 Euro rechnen, 500 bis 600 Euro sind die Regel. Für viele sind die Gesamtkosten wichtiger, die sich aus dem Tagessatz und den kalkulierten Tagen ergeben. Bei manchen Einrichtungen wird man evtl. auf eine Verlängerung pochen, andere wiederum haben einen festen Therapiezeitraum, den sie versuchen einzuhalten. Drei bis vier Wochen sind die Regel.

Bewertungen

Es gibt einige Bewertungsportale, bei denen Patienten ihr Feedback abgeben können. Die wichtigsten sind wohl „Jameda“ und „Klinikbewertungen“. Wenn Sie dort nach Alkoholklinik suchen, erhalten Sie eine Liste der relevanten Kliniken. Bewertungen sind trotz allem mit Vorsicht zu genießen, denn mittlerweile gibt es Agenturen, die gegen Bezahlung für gute Bewertungen sorgen.

Dennoch kann man sagen: je mehr Bewertungen, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass diese von „echten“ Patienten kommen. Eine hohe Anzahl von Bewertungen ist insofern immer noch ein guter Hinweis, wie eine Klinik bei ihren Patienten ankommt.

Um mehrere Kliniken zu vergleichen, haben wir Ihnen eine Checkliste zum Ausdrucken vorbereitet.

Sie können jeder Klinik für ein bestimmtes Kriterium Ihre individuelle Einschätzung/Bewertung von null bis drei Punkten zuordnen. Beispiel: wenn Sie der Meinung sind, die Unterbringung in Klinik 1 ist besonders toll vergeben Sie drei Punkte, für die anderen Kliniken jeweils nur einen Punkt. Bei Ja/Nein Antworten vergeben Sie 0 (für Nein) oder 2 Punkte (für Ja).

Zusätzlich können Sie die einzelnen Kriterien von 1 bis 3 gewichten.

Beispiel: Sind Sie der Meinung, eine geschlossene Gruppe ist für Sie besonders wertvoll, so vergeben Sie drei Punkte. Wenn Ihnen die Anzahl der Menschen im Haus nicht besonders wertvoll erscheint, gewichten Sie mit Faktor eins.

Multiplizieren Sie den Gewichtungsfaktor mit Ihrer Einschätzung, dann erhalten Sie für jedes Kriterium und jede Klinik eine entsprechende Punktzahl. Die addierte Gesamtpunktzahl gibt Ihnen einen guten Anhaltspunkt für die zu wählende Klinik.